目次

張り子とは

型に紙を貼り重ねて作る細工物です。

張り子は室町時代、紙発祥の地「中国」から伝わったとされています。

高崎だるまや会津張り子の赤べこなど、全国各地に張り子の伝統工芸が存在します。

用意するもの

- 油粘土

- ラップ

- 新聞紙

- 和紙(障子紙・半紙など)

- でんぷんのり

- 絵の具(アクリル絵の具がおすすめ)

- 筆

- カッター(お面の場合は不要)

あるといいもの

- 霧吹き(なくてもOK)

- 紙粘土

筆者も今回、和室の障子がやぶれていたので障子を張り替えるついでに使用済みのやぶれた障子紙で作ってみました。

紙粘土はラップで密閉しても数日で乾いて使えなくなっちゃうし、できるだけ余らせたくないですよね。なので必要だと思った場合のみご用意いただければと思います。

作り方

(1)型を作る

油粘土で型を作ります。

張り子は細かい再現が難しいので、丸みのあるフォルムで作リます。

形ができたら、全体をラップで包みます。

今回は置き物とお面の2種類を作りました。

(2)のりを水で薄める

デンプンのりを少しとろみが残る程度に水で薄めます。

(3)新聞紙を貼る

ちぎった新聞紙を型に貼ります。

新聞紙は3〜4層になるように貼ります。

1層目は霧吹きで濡らした新聞紙を型の全体が隠れるように貼り付けます。

2層目以降は薄めたのりで貼っていきます。

※ラップを巻かずに作る場合は、濡らした新聞紙を4〜5層くらい貼ります。(これは型から外した後にはがすので、のりでなく水で貼ってください。)

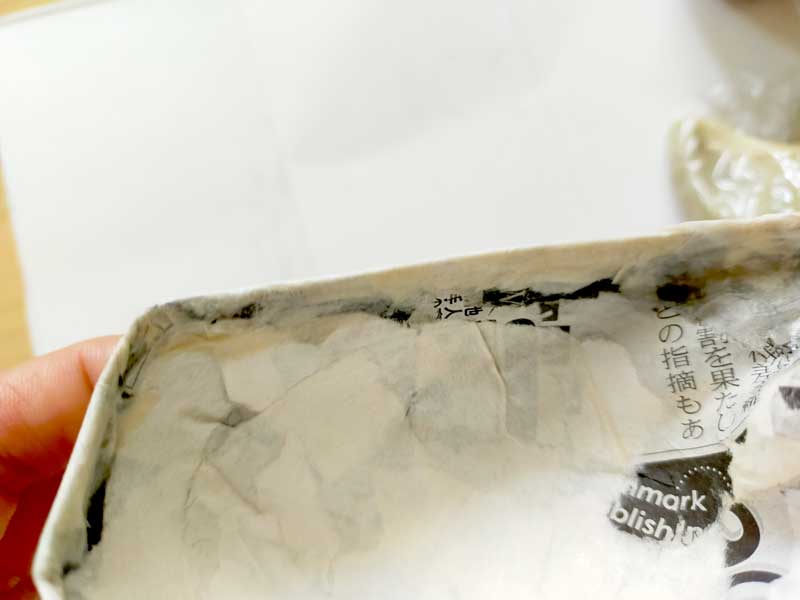

(4)和紙を貼る

薄めたのりで和紙(障子紙や半紙)を貼ります。

障子紙の場合は4〜5層くらい、半紙の場合は8〜10層くらい貼ります。

型が大きい場合はもう少し厚くなるよう紙を貼り足してください。

凹凸ができないよう指や筆でならしながら貼っていきます。

(5)乾燥

貼り終えたら風通しのよいところで1日ほど乾燥させます。

ドライヤーや除湿機を使って乾かしてもいいです。

(6)型から外す

お面の場合

そのままゆっくり型から外します。

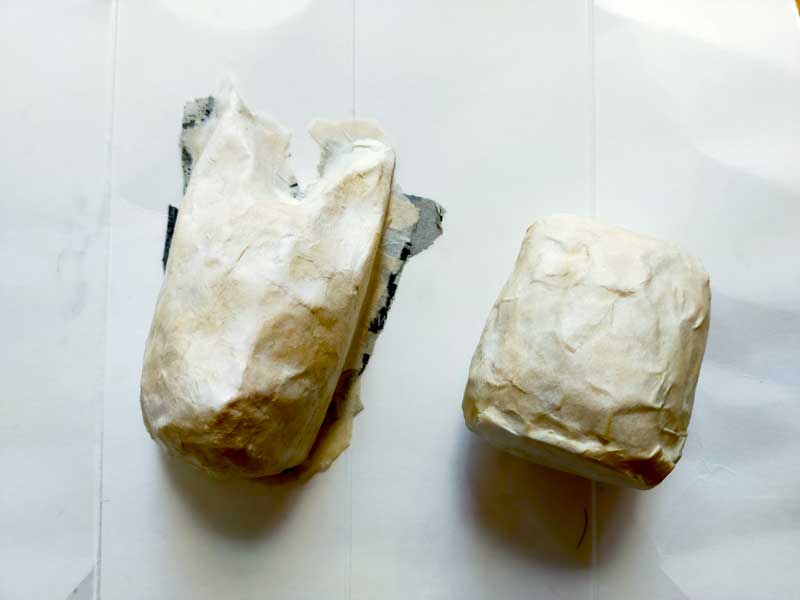

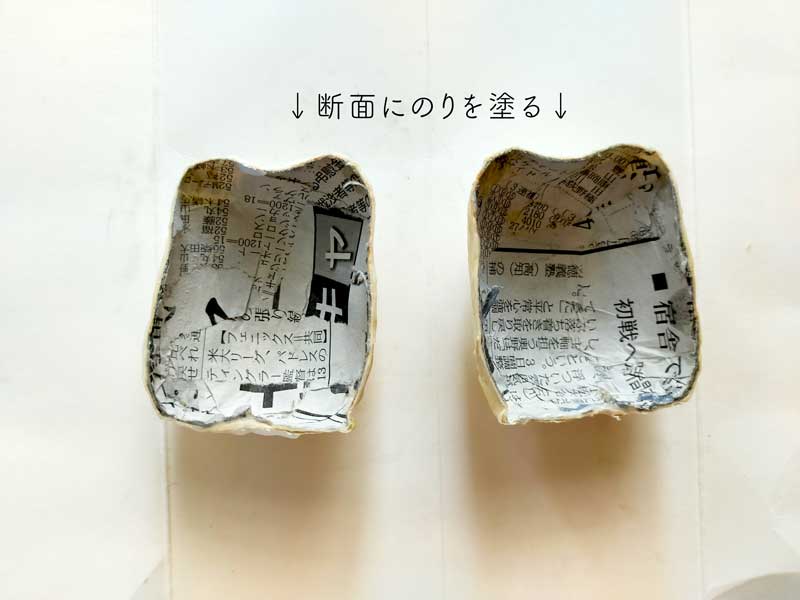

置き物の場合

置き物など全面が覆われてた作品の場合は、カッターで切り込みを入れて半分に割り型から外します。

(7)補修

お面の場合

はみ出した部分を水で濡らして柔らかくしてから、内側に巻き込みます。のりを使ってとめます。

置き物の場合

このままでもいいですが、軽くて倒れやすくなってしまうので、重石として紙粘土を入れます。

下の方に紙粘土をくっつけます。(紙粘土入れた写真撮り忘れました。)

切った断面にのりをつけて貼り合わせ、和紙で補修します。

つなぎ目が隠れるように紙を貼る。

補修したら補修部分をしっかり乾かします。

(8)胡粉がけ

水で溶かした紙粘土を表面に塗ります。

紙の質感を残したい場合「胡粉がけ」の工程は不要です。

本来の張り子では貝殻からつくられた胡粉(ごふん)と膠(にかわ)を混ぜた地塗り材を塗ります。

ここでは手軽に手にはいる紙粘土を使います。

(9)色を塗る

紙もしくは紙粘土が乾いたら、絵の具で色を塗ります。

これで完成です!

さいごに

以上、張り子の作り方をご紹介しました。

家庭にあるもので簡単に作れます。

特に幼稚園でよく使う「油粘土」「でんぷんのり」を使うので、新学期に変わるタイミングに前学期の残り物を使って作ることができますよ。

今回の記事がお役に立てれば幸いです。

お祭り・イベント告知におすすめの印刷物

学園祭や地域のお祭りなど、和の雰囲気のイベントに!

クーポン券もつけられるチラシ印刷で告知をサポート!